Kronik Revolusi China

Pengalaman dan pengamalan Reforma Agraria

Oleh: Gunawan

1. Fase Revolusi Nasional-Demokratik/Revolusi Demokratik-Borjuis (1923-1945)

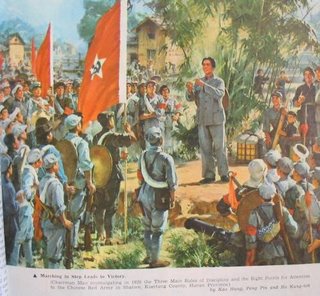

Partai Komunis Cina (PKC/Kun jang tang) memandang problem yang dihadapi Cina adalah problem negara semi kolonial, yang terjadi pasca perang Candu, dimana banyak wilayah Cina diduduki negara-negara Barat dan problem feodal, yaitu kekaisaran China. Ketika Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) yang dipimpin Sun Yat Sen melakukan revolusi nasional meruntuh feodalisme, Komunis Cina mendukung. Bahkan ketika kekaisaran runtuh dan muncul war lord-war lord di sebelah utara yang menolak pemerintahan nasional Kuomintang, PKC bersama Kuomintang mengadakan ekspedisi militer bersama ke utara.

Namun dalam perkembangannya, Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai sek, setelah Sun Yat Sen lengser, “menyembelih komunis” yang mengakibatkan PKC memutuskan long march. Revolusi demokratik masih belum selesai. Problem nasionalnya kini ada dua macam, yaitu kolonial, yaitu daerah yang diduduki Jepang dan semi kolonial , daerah yang diduduki Kuomintang, Kuomintang dipandang sebagai komprador dari Amerika dan kapitalisme birokratik. Problem semi feodal kini muncul dengan kehadiran tuan-tuan tanah yang bersekutu dengan Kuomintang.

Secara umum strategi PKC adalah: 1. Membangun partai yang marxis-leninis (pembholsevikan partai); 2. Front persatuan; 3. Perjuta (perjuangan bersenjata). Basis revolusi Cina adalah “revolusi akan meletus lewat pemberontakan petani dan letusan bedil”. atau “revolusi adalah Landreform plus tentara merah”.

Artinya disini Landreform dan gerakan petani menjadi basis dari revolusi demokratik di Cina. Akan tetapi hal ini juga mempunyai tahap. Semasa pendudukan Jepang, PKC melihat jika Cina hanya melakukan perang reguler, maka ia akan kalah, maka harus dirubah menjadi perang rakyat. Maka agar rakyat memberikan dukungan kepada negara, rakyat harus diberi kebebasan oleh negara. Disisi lain melihat kebutuhan atas front persatuan anti Jepang, maka progam Landreform baru sebatas penurunan harga sewa.

Akan tetapi pasca Perang Anti Jepang usai, gerakan petani diarahkan untuk “membalikan desa”. Pengadilan rakyat atas tuan tanah dan pembagian tanah tuan tanah yang dilakukan petani yang diorganisir oleh kader-kader komunis atau unit-unit gerilya TPR (tentara pembebasan rakyat). Untuk menghindari pembalasan dari tuan-tuan tanah dan tentara Kuomintang, petani membangun milisi yang semakin memperkuat posisi TPR

II. Fase Revolusi Sosialis

A. Jalan Kapitalis dalam Repelita I 1953-1957

1 Oktober 1949, diproklamirkanlah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan Republik Rakyat Cina (RRC), setelah sukses menumbangkan rezim Kuomintang dibawah pimpinan Chiang Kaisek. Di dalam menjalankan progam pembangunannya, PKC menempuh jalur Moskwa, namun di tahun 1958 orientasinya berubah haluan ke Maois.

Perebutan kekuasaan, mengakibatkan partai mesti berkonsentrasi penuh dalam tahap konsolidasi kekuasaan untuk membagi kader dalam penempatan pos, penyesuaian infra struktur dan sebagainya. Rumitnya tugas ini karena juga faktor pengalaman, meski PKC telah cukup tua dan punya banyak kader handal, tetapi pengalaman mereka dan infra strukturnya diperuntukan bagi perang, padahal kini mesti melakukan pembangunan. Rumitnya persoalan ini mengakibatkan progam pembangun baru terumuskan beberapa tahun kemudian.

Sebagai pertanda bahwa revolusi demokratik borjuis dianggap usai sehingga bisa masuk ke ke fase sosialisme, dalam rangka penuntasan perjuangan nasional anti imperialisme dan menumbang negara semi kolonial, dilangsungkan nasionalisasi industri dan perdagangan, sedangkan perjuangan demokratik melawan feodalisme dan setengah feodal penuntasannya dilakukan dengan Landreform sebagai langkah menuju kolektivisasi pertanian.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah Cina sudah bisa memasuki tahap sosialisme atau masih harus menuntaskan revolusi borjuisnya. PKC kemudian sesuai dengan pandangan Lenin tentang “masa transisi ke sosialisme yang panjang”, yang berarti belum masuk ke tahap sosialisme sehingga masih bisa melakukan modernisasi.

Model pembangunan bersandar pada: 1. Prinsip kepemilikan umum (public ownership); 2. Prinsip pelaksanaan terpusat (central planing); 3. Alokasi sumber daya ekonomi dalam artian perencanaan fisik dilakukan dengan mengalokasikan barang-barang dan faktor-faktor produksi tidak melalui mekanisme harga dan pasar tetapi melalui jalur adminitrasi dan sarana-sarana birokrasi (Bureucratic resoursce allocation).

Hal-hal tersebut di atas artinya bahwa: Pengambilan keputusan dalam ruang lingkup makro ekonomi yang menyangkut investasi, konsumsi dan pembentukan harga, perdagangan luar negeri dan alokasi input material dan penyediaan lapangan kerja ditentukan oleh negara; Negara membentuk satuan-satuan produksi yang mana dari sana negara memperoleh tabungan untuk investasi dan membiayai progam-progam pemerintah; Mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi melalui industrialisasi dengan titik berat pada pembangunan industri berat-dasar-besar; Pro tekhnologi tinggi; Dan sistem pemerintahan tekhnokrasi dan profesionalisme dalam birokrasi dan militer.

Perincian sasaran adalah: (1). Komitmen yang berlebih-lebihan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun; (2). Konsentrasi yang khusus terhadap kemajuan industri; (3). Pola orientasi pada pembangunan industri berat dan pertumbuhan ekonomi; (4). Pencapaian tingkat tabungan dan investasi yang tinggi guna mencapai 3 tujuan pertama; (5). Industrialisasi harus dibayar sektor pertanian; (6). Transformasi kelembagaan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainya; (7). Kecenderungan memihak (bias) kepada padat modal dalam pemilihan tekhnologi produksi di sektor industri

Di aras pelaksanaanya ditekankan pada: Pertanian kolektif; Industrialisasi; dan mendapat bantuan dari USSR (Uni Soviet Socialist Republik) atau Rusia/Russland untuk mengatasi kesulitan sumber modal dalam negeri (Resoursce Gap) dan sumber devisa (Foreign trade).

Faksi Soviet ini yang cukup terkenal adalah Teng Hsioping dan Lo Jui-Chi’ng Namun di tahun 1956-1957 jalur Soviet ini mulai mendapat tantangan dari Mao Tzetung (Mao Zedong).

Berikut ini kronologi pembangunan 6 tahun di sektor pertanian ketika Cina menikmati kekompakan para pemimpinnya. Untuk menunjang sistem pertanian kolektif, tanggal 30 Juni 1950, dikeluarkanlah Undang-undang Pembagian Sistem Kepemilikan Tanah (Landreform).

Setelah tanah dibagikan, tahun 195-1952 dibentuklah Hu-chu-tsu (koperasi sukarela) model kerjanya: Beroperasi dalam kelompok kecil 4 sampai 5 keluarga; Kerjasama dibidang pengumpulan tenaga; tanah, binatang, alat-alat milik perorangan. Dalam periode 1950-1952 anggota koperasi meningkat dari 10, 7 persen menjadi 40 persen

Tahun 1953 bentuk koperasi dirubah menjadi Agricultural Producers cooperative/APC (Nung-Ych Shen-Ch’an Lo-Tso She-Koperasi Produsen Pertanian). Model kerjanya: Tanah dimiliki kolektif; Pemilik tanah semula masih menerima deviden sebagai tambahan upah berdasarkan butir kerja (work points). Tahun 1956 koperasi model seperti ini baru disahkan. Sampai tahun 1953 jumlah anggota mencapai 15. 000 (1,2 persen dari jumlah keluarga) dan meningkat menjadi 633.000 (13, 5% dari jumlah keluarga) serta mepertahankan anggota 20-30 rumah tangga.

Bulan Januari 1956 model koperasi dirubah lagi menjadi Koperasi Produsen yang Lebih Maju (Kao-Chi/Advance APC`S). Koperasi ini disebut juga Koperasi Maju Tipe Sosialis Penuh. Model kerja: Progam pertanian 12 tahun; Kepemilikan bersama alat produksi; Keuntungan hanya dari penghasilan berdasarkan butir jam; Kerja meliputi subsidi air, perternakan, holtikultura, kebudayaan, dan pelayanan kesehatan; Membentuk brigade produksi (Sheng-Ch`an-Tu). Jumlah anggota meningkat menjadi 96%.

Pro dan kontra yang kemudian muncul adalah apakah anggota koperasi itu kecil atau besar, semisal anggotanya yang 171 rumah tangga diturunkan menjadi 100 rumah tangga saja, disisi lain APC`S memiliki sumber kelemahan dibidang: Akuntasi, manajemen dan tekhnik. Secara umum dari 1953-1956, meski terjadi gagalnya penen sehingga terjadi krisis pangan yang berdampak eksodusnya penduduk desa ke kota serta inflasi, tetapi secara umum menunjukan kemajuan. Produksi pertanian dan pedesaan naik antara 3,1%-7,7% atau rata-rata 4,8 persen pertahun. Perubahan struktur pemilihan tanah, kolektivisasi, koperasi bisa berjalan jauh lebih sedikit menimbulkan korban dan kemajuan dibanding Rusia. Dibidang industri lebih pesat lagi yaitu 18,7% pertahun.

Timpang kemajuan ini, lebih lambat dipertanian dan lebih maju di industri menjadi keprihatinan tersendiri, apalagi ketika juga muncul kelas-kelas baru, birokrasi adminitrasi pemerintah, birokrasi partai, profesionalisme tentara, manajer dan sebagainya. Namun ketimpangan ini bukannya tidak disadari dari awal, pemusatan industri di daerah tertentu dan kota tertentu, dengan sentralisasi pada penguasa dan tenaga tekhnik, pertanian yang tertinggal proses modernisasi melalui pasaran tenaga kerja di kota.

Melihat perkembangan Cina, Mao mulai bersuara. Mao merefleksikan Cina sebagai: Pertama, miskin, dan kedua, kosong (I-ch’ung-erh-pai). Pengertian kosong ini adalah bahwa gagasan pembangunan Cina itu belum ada, dan Mao menganjurkan agar mengisi konsep kosong ini tetap dalam prinsip: Mempertahankan independensi; Memegang prakarsa di tangan sendiri; dan meminimumkan gagasan-gagasan, pengaruh-pengaruh, dan asipirasi-aspirasi asing. Bagi Mao model Soviet tidak bisa dipakai karena tidak cocok dengan situasi Cina yang sebagian penduduknya petani di pedesaan dan tertinggal dalam pendidikan dan teknologi sedangkan model Soviet sudah terkait dengan tahapan pembangunan tertentu. Disisi lain marxisme-leninisme yang berlangsung di dunia lebih mencerminkan kepentingan nasional Rusia. Di aras ideologi, Rusia dituduh melakukan revisionisme atas marxisme, ini dibuktikan bahwa di Soviet justru muncul banyak kelas baru.

Menurut Mao, hubungan industri-pertanian dan industri berat-ringan mengandung kontradiksi walaupun bersifat non antagonis, tapi masalah ini harus diselesaikan. Untuk mengemukankan gagasan-gagasannya Mao kemudian menulis : “On the Ten Great Relationships” (“Tentang Sepuluh Hubungan Besar”) di tulis pada tanggal 25 April 1956, disini Mao menjelaskan bagaimana mengatasi hubungan kontradiksi antara industri besar (kota) dengan industri ringan dan pertanian (desa), antara kota dan desa. Menurut Mao kontradiksi antara industri besar dengan industri ringan dan pertanian dapat diatasi dengan membangun industri besar dalam rangka mendukung sektor pertanian dan industri ringan, kemudian investasi besar ke industri ringan dan pertanian agar modal lebih besar dari pada industri besar. Komune (Chengshe ho`I) adalah tawaran untuk mengatasi kontradiksi antara: Kota dan desa; Intelektual, buruh dan petani.

Mao memandang bahwa pembangunan sektor pertanian tidaklah mudah. Sekalipun telah ada kolektivisasi, produksi pertanian bisa saja gagal dan petanian tak kunjung maju. Sebab-sebabnya mungkin adalah beban pajak terlalu berat atau barang-barang pertanian lebih lambat naiknya dari pada harga-harga barang industri. Jika negara hendak mencari modal, maka jalannya adalah melalui pajak dan bukannya dengan memanipulasi mekanisme harga. Pedoman utamanya adalah bahwa nilai tukar (terms of trade) antara barang-barang pertanian dan industri harus mengikuti garis yang menuju pada pengurangan diferensial antara upah buruh industri dan petani. Karena itu harga barang-barang industri harus tetap stabil atau naik sedikit saja, sedangkan penjualan harus semakin besar. Sebaliknya, pendapatan petani harus tetap meningkat, kecuali pada masa paceklik atau bencana alam. Setiap kelalaian terhadap kesejahteraan petani akan menimbulkan kegagalan ekonomi kolektif.

Konsep tentang Komune, sudah dikenal semenjak muncul Komune Paris tahun 1871 dan Kommuna di Rusia pada tahun 1920, konsep ini pada intinya semua hak milik didistribusikan bersama berdasar kebutuhan anggotanya.

Di tulisannya yang lain, yang berjudul “On The Correct Handling of Contradiction among The People” (“Tentang Cara yang Benar Mengatasi Kontradiksi di Antara Rakyat Sendiri”) ditulis pada tanggal 27 Februari 1957, disini Mao menandaskan: “Bahwa dalam tahap sosialis-pun, masih akan ada kontradiksi, yaitu keyakinan revolusioner yang murni melawan kecenderungan-kecenderungan birokrasi, elitisme, revisionisme dan restorasi kapitalisme.”

Tahun 1957, Tian Chen Lin, seorang anggota Sekretariat Komite Sentral PKC, dalam sebuah konferensi kader mengatakan: “Metode adminitrasi dan sistem pengupahan APC telah kuno dan bentuk organisasi yang menyerupai komune sedang di coba. Mendengar itu Mao ketika melakukan inspeksi di pedesaan kemudian mengatakan: “Kalau begitu, maka lebih baik kita menyelenggarakan komune.

B. Masa Lompatan Jauh Kedepan.

Dengan diterimanya ide-ide Mao, maka Cina memasuki masa Great Leap Forward/Da Yue Jin (lompatan jauh/besar kedepan), yang progam-progamnya disebut General Line of Socialist Construction (Garis Besar Pembangunan Sosialis) yang pada intinya adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada pemberantasan kemiskinan absolut dan kepincangan pendapatan dengan memusatkan perhatian pada usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat serta penciptaan kesempatan kerja penuh atas dasar prinsip berdikari; Menghilangkan kelas antara penindas dan yang dieksploitasi dengan melihat bahwa sistem penindasan ditentukan oleh mode produksi.

Gerakan dimulai dengan pemutusan hubungan dan penarikan bantuan ahli-ahli Soviet, L-vh’ung-erh-pai sebagai semboyan rakyat, penyatuan negara dengan komune. 29 Agustus 1959, Komite Sentral PKC mengeluarkan keputusan: “Resolusi Tentang Pembentukan Komune Rakyat di Daerah Pedesaan”.

Komune Rakyat berfungsi menggabungkan fungsi adminitrasi pemerintahan dan manajemen ekonomi. Kalau sebelumnya kekuasaan pemerintahan diwakili dalam Dewan Rakyat Kota dan ekonominya lewat koperasi produsen. Komune dipimpin oleh Komite Revolusioner yang dipilih oleh rakyat dan menjalankan kepemimpinan kolektif. Struktur dibawah Komune adalah Brigade Produksi kemudian Tim Produksi.

Komune dalam kinerjanya berfungsi pada pembangunan fisik, investasi lewat koperasi, mendirikan sekolah dasar dan menengah, rumah sakit, klinik, membayar dokter keliling, membentuk satuan milisi, lumbung, membikin senjata ringan dan lain-lain. Komune juga membantu perencanaan dan pengawasan implementasi atas Brigade dan Tim Produksi bahkan membantu memperbaiki adminitrasi dan pengelolaan keuangan, mengatur pembagian pendapatan masyarakat dan membagi pengalaman metode yang lebih maju. Di perdagangan Komune mencarikan kebutuhan-kebutuhan dari Brigade dan Tim Produksi, Komune juga membeli hasil-hasil produksi. Melihat itu maka Komune memegang prakarsa produksi, memberikan order-order dan mencukupi kebutuhan masyarakat serta pemerataan pendapatan.

Berdasarkan laporan FAO Pendapatan diatur lewat penghasilan 50/55 % sampai 60 % dari hasil kotor dikurangi ongkos, pajak dan dana khusus. 40-45% dari hasil kotor disisihkan untuk pajak 12 % (kalau produksi naik pajak bisa turun menjadi 4-5 %), ongkos produksi 25-30 %, ongkos manajemen dan adiminitrasi 5-10 %, dana umum untuk tabungan dan investasi 5-10 % dan dana kesejahteraan 2-3 %. Melihat itu maka pendapatan sesuai dengan yang disumbangkan dalam produksi dan upaya menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan produksi lebih lanjut.

Brigade Produksi yang bekerja untuk sektor non pertanian atau sektor sekunder yang meliputi satuan-satuan industri sedang dan kecil untuk mengelola bahan-bahan pertanian atau konsumsi.

Tim Produksi yang merupakan wadah/sarana organisasi yang menghimpun tenaga kerja untuk mengolah tanah, penggunaan berbagai sumber daya dan membuat keputusan menyangkut produksi berdasarkan pedoman kerja. Tim produksi mengerjakan sektor primer seperti peternakan, perikanan, perkebunan dan sebagainya bersandar potensi lokal.

Selain ciri lokalitas, ciri yang lain adalah padat karya bukan padat modal. Jika surplus tenaga kerja disusutkan ke pembangunan sarana pertanian, maka kebutuhan rutin pertanian akibat sarana yang bertambah akan membutuhkan tenaga kerja, susutnya surplus tenaga kerja akan mendorong proses mekanisasi sederhana, jika kebutuhan konstruksi tercukupi demikian halnya dengan alat-alat pertanian maka penggunaan mesin akan terus bertambah, dan jika petani semakin makmur maka kebutuhan konsumsi akan meningkat, maka industri berat menemukan prospeknya. Disini terlihat operasi padat karya (bukan padat modal) adalah proses spiral dan juga terjadi pembentukan kapital bukan lewat penawaran tetapi permintaan.

Sebuah misi FAO menyatakan Komune telah berhasil menggerakan proses industrialisasi di pedesaan, menciptakan diversifikasi ekonomi, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan anggota.

Oposisi terhadap Mao tetap terus berjalan. Tahun 1959 keluar kertas oposisi dari anggota Politbiro PKC dan Menteri Pertahanan Peng Te-Huai bersama bekas Duta Besar untuk Soviet Chang Wen-Hien, tetapi ditolak oleh sidang pleno partai. Tahun 1962, Liu Shao-Chi, presiden RRC meminta agar partai meninjau kritik Peng, tetapi dalam sidang pleno partai, ide ini kalah.

Kegagalan panen pada tahun 1959, 1960, dan 1961 yang disebabkan banjir, kekeringan dan bencana alam merupakan pukulan berat bagi Lompatan Jauh Kedepan, dan sekaligus kesempatan para pengkritik Mao untuk bermanuver, tetapi sekarang tidak menggunakan tulisan tetapi langsung lewat praktek. Para oposan ini yang tetap menginginkan follow the Moskwa dari berbagai kalangan: Birokrasi partai (Liu Sho-Ch’I dan Teng Hsiao-P’ing; Militer (Lo Jui-Ch’ing); Tokoh partai di militer (Lin Piao); Birokrat partai di adminitrasi pemerintahan (P’eng Chen).

Menyikapi kegagalan Lompatan Jauh Kedepan, Sidang Pleno Komite Sentral PKC pada bulan Januari 1961mengeluarkan progam penghematan dan penyehatan, yang mana progam tersebut berjalan mulai tahun 1961-1965. Untuk itu progam indoktrinasi dikurangi, sedangkan pertanian, industri dan pendidikan ditingkatkan menggunakan lebih banyak waktu non politik.

Namun secara umum pertumbuhan ekonomi di Cina tetap tinggi bersandar standard internasional sekalipun. Dalam periode 1952-1966 atau 1952-1974 pertumbuhan naik berkisar 11, 12, dan 13 %, demikian juga disektor industri berat. Namun pertumbuhan ini juga masih menimbulkan elit baru, para manajer, peneliti dan ketika peranan tentara meningkat dalam berbagai perang memunculkan kelas profesional baru.

Di bidang ekonomi kelompok pro Soviet mempraktekkan pemikiran Prof Liberman (Libermanisme) yang mengembangkan pemikiran bahwa perusahaan negara ada kebebasan mencari keuntungan sendiri dan insentif material untuk menunjang efisiensi. Untuk itu di Cina berhembus Sazi Yibao yang menginginkan kelonggaran terhadap sistem kolektif dan pembukaan pasar. Hal ini ditempuh dengan : Perluasan lahan pertanian pribadi (private plot); pasar bebas antar komune dan pembukaan industri rumah tangga yang untung ruginya ditanggung sendiri: dan 4 kebebasan besar/Szu-ta-tzu-yu (praktek sistem kredit, memperkejakan buruh, menjual tanah, menyelenggarakan perusahaan pribadi). Sidang Pleno ke-10 Sentral Komite PKC, memunculkan ofensif politik baru untuk kritik terhadap progam Lompatan Jauh Kedepan bahkan terhadap kredibilitas Mao.

Untuk mengatasi kelompok pro soviet ini, Mao melancarkan Revolusi Kebudayaan Proletar yang Agung (Great Proletarian Cultural Revolution) yang didasarkan pada tulisan-tulisan Mao: “Ten Great Relationships”, “On The Correct Handling of Contradiction among The People”; Dan “High Tide of Socialism in the Chinese Country Side” (“Pasang Naik Sosialisme di Pedesaan Cina”).

C. Revolusi Kebudayaan 1966-1969

Dalam revolusi kebudayaan Mao meniupkan topan anti revisionisme (P’I-hsu cheng-feng) yang didukung 3 aliansi besar (buruh, kader-kader revolusioner, TPR/Tentara Pembebasan Rakyat.

Tujuan Revolusi Kebudayaan adalah untuk membentuk manusia Cina Baru. Bagi Mao, nilai-nilai sosialis bersifat universal, tetapi manusia memiliki potensi korup, egois dan rapuh. Maka moral sosialis harus ditumbuhkan, yaitu etika kerja keras, kehendak membangun, kolektivisme, dan tidak mementingkan diri sendiri. Selain itu, Bagi Mao penyelenggaraan kesejahteraan materiil harus seiring dengan pembangunan manusia. Maka pembangunan sebagai konsep kerja dan pendidikan, dimana manusia Cina selalu kreatif atas dasar egalitarian. Pembangunan tidak ada gunanya, kecuali setiap orang meningkat secara bersama dan tidak ada yang tertinggal secara ekonomi dan kultural.

Bagi Mao ideologi dan posisi intelektual sebagai basis dialektis sejarah, berarti intelektual dan etik signifikan dalam menentukan jalan sejarah. Maka transformasi masyarakat dapat dilakukan lewat studi (Hsuch-his), pembaruan pemikiran, pembentukan pribadi kembali, pendidikan lewat kerja manual dan moral etik serta etik sosial. Di bidang sosial-politik berarti revolusi permanen dan perjuangan kelas terus menerus.

Sasaran revolusi kebudayaan adalah manejemen industri dan sistem pendidikan. Dalam manajemen industri mengarah pada prinsip: (1). Liang-san (dua partisipasi): buruh berpartisipasi dalam adminitrasi dan kader-kader berpartisipasi dalam kerja buruh (manual labor); (2). I-kai: satu pembaharuan berarti partisipasi massa secara positif dalam produksi; (3). San-chieh-he: tiga kombinasi atau aliansi segitiga antara kader, pekerja dan tekhnisi guna mendukung adminitrasi pabrik.

Di bidang pendidikan adalah mengkombinasikan atau menserasikan perkembangan ekonomi dengan revolusi sosial dalam rangka menciptakan kondisi di mana mayoritas rakyat Cina, termasuk kelompok kultural tertindas, tidak lagi bergantung pada dan berada dalam kekuasaan elit teknokrasi yang mengabdi pada kepentingannya sendiri. Cara yang dilakukan: (1). Intensifikasi pendidikan ideologi agar siswa dan mahasiswa maju kesadaran politiknya; (2). Mengintegrasikan teori dan praktek dalam proses pendidikan agar proses pendidikan lebih responsif terhadap pendidikan kebutuhan langsung produksi di pedesaan; (3). Pendidikan untuk masyarakat desa.

Revolusi Kebudayaan menunjukan beberapa periode untuk menunjukan intensifikasi: (1). Dari tahun 1965-Juli 1966, terjadi perseteruan antara Mao dengan para pengkritiknya; (2). Juni-Juli 1966, massa mulai turun ke jalan untuk anti borjuis dan anti birokratik; (3). Agustus-November 1966, sekolah dan kampus tutup serta Garda Merah berkembang pesat; (4). Desember 66-September 1968, terjadi perebutan kekuasaan dari bawah (dilakukan oleh pemberontak revolusioner), revolusi merembet ke pedesaan. Perebutan ini berlanjut hingga TPR dan kader-kader menduduki posisi penting di komite-komite baru serta mahasiswa disuruh kembali belajar atau bekerja di pedalaman.

Praktis kubu Mao memenangkan perseteruan ini, tetapi ia tidak mau menghabisi kawan-kawannya yang dahulu, bagi dia semuanya pada dasarnya baik, tetapi perlu dilakukan pendidikan ulang.

D. Konsolidasi dan Hasil-hasil di Bidang Ekonomi

Dalam revolusi kebudayaan juga muncul kelompok tengah, semisal Chou En-Lai dan Hua Kua-Feng, yang pada tanggal 28 Februari 1978 dalam kongres Rakyat Nasional V, dalam pidato yang berjudul “Bersatu dan Berjuang untuk Membangun Negeri Sosialis dan Sentosa dan Modern” adalah cerminan kompromi dari dua kelompok yang berseteru.

Secara umum Cina telah berhasil melakukan pemerataan dan kesempatan kerja yang luas karena sasaran pembangunannya adalah lapisan ekonomi yang paling lemah. Pendapatan perkapita meningkat, ditahun 49 pendapatan 67 US dollar dan meningkat di tahun 1970 menjadi 146 US dollar. Industri meningkat secara dramatis, ekonomi terdiversifikasi dan dimodernisir. Pemerataan pendapatan dan menghapus jurang drastis antara kaya dan miskin.

Berbagai penelitian, yang dilakukan FAO di tahun 1975 untuk melihat komune dan adminitrasi desa, Dr Benedict Stavis ke mekanisasi pertanian, ataupun Dr. Dwight Perkins ke industrialisai di pedesaan semuanya menunjukan kesuksesan pembangunan di Cina. Wertheim yang meneliti di tahun 1970-1971 kagum atas kerja kolektif dari Komune, dan menyaksikan bagimana Brigade-brigade dan Tim-tim produksi yang lebih makmur membantu ke daerah yang lain tanpa imbalan.

Jika dibandingkan di negara-negara Barat, Cina mungkin miskin, tetapi Cina telah mampu mencukupi kebutuhan pokok rakyat.

Bahan Bacaan Anjuran atau Lanjutan

Belden Jack, China Shakes The Word, terjemahan Sumarto Djojodihardjo, Naga Merah, Lahirnja Sebuah Negara Republik Rakjat Jang Menggetarkan Dunia, N. V. Penerbitan W. Van Hoe, Bandung, 1952

M. Dawam Rahardjo, Esei-esei Ekonomi Politik, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta 1985

Tje-Tung, Mao, Pilihan Karja Djilid II, Edisi Pertama, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1968

Townsend, James R, Sistem Politik China, dalam Mohtar Mas`oed dan Mac Andrews, Colin (ed), Perbandingan Sistem Politik, Cetakan ke empat belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997

Umar Suryadi Bakri (ed), Pasca Deng Xiaping, Cina Qua Vadis ?, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Wertheim, W. F, De lange mars der emancipatie (Herziene druk van `evolutie en revolutie`), Uitgeverij en boekhandel Van Gennep bvm Nes 128, Amsterdam, 1976, Terjemahan Ira Iramanto, Gelombang Pasang Emansipasi, Garba Budaya, KITLV, ISAI, tt

1 comment:

thanks bung. aq baca artikelnya. n juga blog ente qt add di link www.fppi.blogspot.com .link juga blog ini di blog situ biar tetap conek jg link kawan2 yg laen. untuk ngisi artikel ato brita di www.fppi.blogspot.com bisa kirim ke email pemoeda@walla.com

suwun

Nur Hady

Malang

Post a Comment